Acompáñanos el próximo 8 de abril en la jornada de observación del Eclipse Solar. Las actividades se realizarán en el exterior, así que vente muy bien preparado. Te esperamos a partir de las 10:00 horas.

El 8 de abril ocurrirá uno de los fenómenos más espectaculares de la naturaleza: un Eclipse Total de Sol. Para Jalisco será parcial, pero podremos observar el 91.3% del disco solar bloqueado por la Luna.

Si todo marcha bien, éste sería el primer alunizaje de Estados Unidos en más de medio siglo, desde el Apolo 17. Específicamente Odiseo debería posarse en el cráter Malapert, el próximo jueves 22 de febrero.

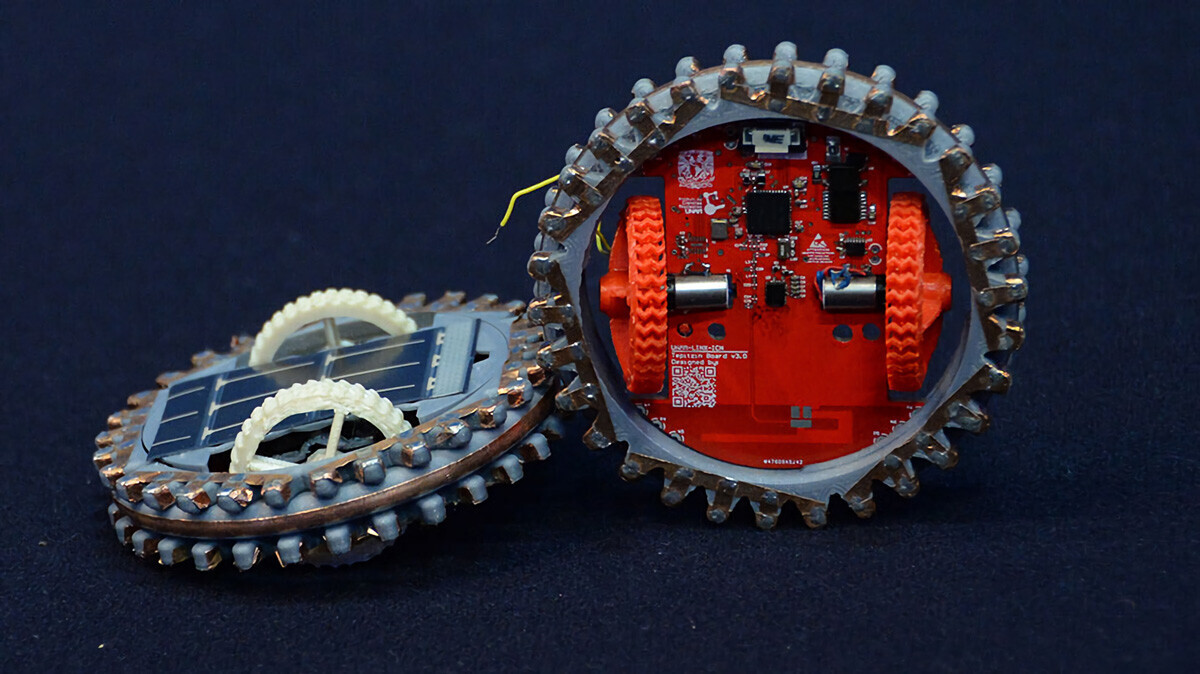

Los micro robots mexicanos de la misión Colmena arderán junto con la nave Peregrine que los llevaba a la Luna cuando la impacten contra la atmósfera terrestre; sin embargo dejan las bases para Colmena 2

Es un espacio que tiene un domo equipado con la mejor tecnología en sistemas de proyección.

Además, podrás sumergirte en nuestras exposiciones y talleres para descubrir la ciencia de una manera innovadora, accesible y divertida.

Descubre las actividades que tenemos programadas y asiste a talleres, charlas y proyecciones.

Agenda una visita al Planetario y descubre mediante la ciencia y la tecnología nuevas formas de aprender.

Nuestro Planetario acerca a las ciencias y su aplicación a la vida cotidiana.

Suma a su variedad de contenidos, talleres científicos y experimentales que se desarrollan para que el público redescubra la ciencia de forma interactiva.